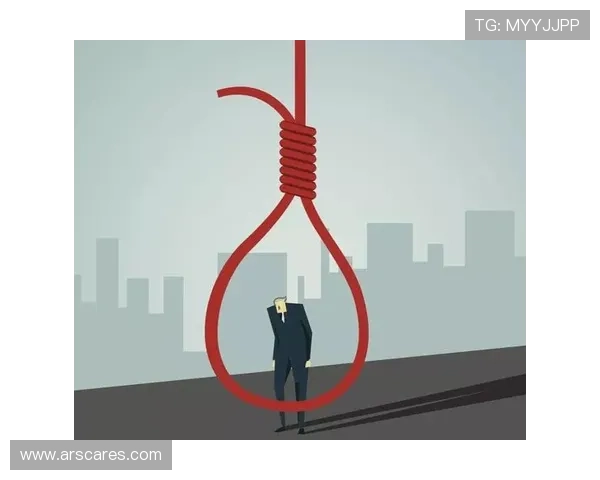

在当今竞争激烈、瞬息万变的商业世界中,企业家的精神健康问题正逐渐成为社会关注的焦点。自杀事件的发生,往往让人震惊与惋惜,但在财富与荣耀的背后,隐藏着无形的焦虑、孤独与心理危机。本文将以“探寻自杀企业家背后的心理危机与商业压力真相”为核心,从四个方面展开深入剖析:第一,企业家在高压环境下的心理负荷与角色冲突;第二,商业风险与社会期望叠加的心理代价;第三,情感孤岛与心理求助的困境;第四,社会与制度层面对企业家心理健康的支持缺失。通过这些层面的探讨,本文试图揭开自杀企业家表象背后的深层原因,反思社会对成功的定义与精神健康的忽视,呼吁建立更完善的心理支持系统。企业家不仅是经济引擎的驱动者,更是有血有肉、有脆弱与痛苦的个体。理解他们的心理危机,不仅是挽救个体生命的必要之举,更是推动健康商业生态与人文关怀并重的时代呼声。

企业家的生活几乎被“高压”一词贯穿始终。他们身处激烈竞争的市场漩涡中,每一个决策都可能决定企业的兴衰成败。这种高度紧张的金年金字招牌诚信至上有啥活动工作状态,让他们长期处于焦虑与失眠的状态之中。许多企业家在创业初期依靠激情与理想驱动前行,但随着企业规模扩大,他们逐渐陷入持续性的精神紧绷,心理能量被不断透支。

同时,企业家角色的多重性也导致了巨大的心理冲突。他们既要作为企业的战略领袖,带领团队前进;又要成为资本市场的谈判者、家庭中的支柱、社会舆论的焦点。这种角色重叠造成的心理失衡,使他们在内心深处产生无形的孤独感。表面上,他们意气风发、光鲜亮丽,实际上却常常在夜深人静时被无力感吞噬。

更为复杂的是,企业家常常被灌输一种“必须成功”的信念体系。在这种文化影响下,他们无法容忍失败,甚至将挫折视为对自我价值的彻底否定。当企业遇到困境或危机时,心理防线一旦崩溃,就可能引发极端的行为。高压环境中的持续紧绷,最终可能演变为无法逆转的心理崩塌。

2、商业风险与社会期望的双重枷锁

企业家的每一个决定,都带着巨大的不确定性与风险。他们要面对融资压力、市场变化、政策调整等多重挑战。这种不确定性让企业家精神长期处于警戒状态,神经系统无法获得放松。心理学研究表明,长期处于高压状态下的人,极易产生焦虑障碍、抑郁倾向甚至自我毁灭的冲动。

除了商业风险,社会期望同样是一种无形的精神枷锁。成功企业家的形象往往被神化,他们被要求“永远强大”“永远正确”,一旦出现挫折,就容易被公众舆论放大甚至指责。这种社会舆论的重压,使得企业家不敢暴露脆弱,更不敢寻求心理帮助。为了维持外界认可的“成功者”形象,他们不断压抑真实的情绪,最终积郁成疾。

此外,资本市场的短期逐利逻辑让企业家陷入持续的焦虑。投资人要求回报,员工期待成长,社会期待榜样——这些多重期待叠加在个人肩上,构成了沉重的心理负担。当企业经营遇到波折或破产危机时,他们往往感到“所有人都在等自己倒下”,从而陷入深度的无助感与绝望。

3、情感孤岛与心理求助的困境

企业家的生活表面光鲜,但实际上极度孤独。他们在事业高峰时难以与人平等交流,在低谷时更难找到理解者。许多企业家倾向于将压力封存在内心,因为他们害怕情绪的表达会被误解为“软弱”或“无能”。这种情感压抑使他们逐渐与社会和家庭产生隔阂,形成一座“情感孤岛”。

在心理危机出现时,企业家群体普遍缺乏求助的意识与渠道。一方面,传统观念中仍存在对心理问题的偏见,使得他们担心被贴上“精神不稳定”的标签;另一方面,心理咨询服务在商业圈中尚未普及,缺乏针对企业家群体的专业心理支持体系。于是,他们只能在自我对抗与压抑中苟延残喘,直至精神彻底崩溃。

令人痛心的是,许多企业家在自杀前并非没有求救信号——工作狂、失眠、情绪低落、突发的孤立行为等,都是明显的心理预警。但周围人往往忽视这些微妙变化,甚至将他们的“过度投入”误以为敬业或拼搏精神。缺乏及时干预,使得心理危机从可逆变为不可逆,悲剧就此发生。

4、社会支持与心理干预的系统缺失

企业家的心理危机不仅是个体问题,更是社会系统的漏洞。当前,社会层面对企业家精神健康的关注仍处在起步阶段。多数心理干预体系集中在普通劳动者与青少年群体,而对高风险、高责任的企业家群体缺乏针对性的支持机制。这种结构性缺口,让他们在精神危机时无处寻求帮助。

此外,媒体与社会舆论对企业家群体的刻板期待,也在无形中推高了他们的心理压力。公众往往只看到他们的财富与荣耀,却忽视他们背后的艰辛与脆弱。当企业家出现心理问题或选择自杀时,社会舆论的“标签化”报道进一步加剧了这种伤害,甚至可能让其他处于边缘状态的企业家陷入更深的绝望。

要真正减少此类悲剧,社会必须构建一个全方位的企业家心理支持体系。政府应推动心理健康教育的制度化,行业协会应建立心理辅导与危机干预机制,企业内部应引入心理关怀机制。而更重要的是,社会应重塑“成功”的定义——让失败不再等同于否定个体价值,让企业家能够以更健康的心态面对压力与挫折。

总结:

自杀企业家的悲剧并非偶然,它折射出当代商业社会深层的精神困境。当“成功”成为唯一的衡量标准,心理健康便被牺牲在效率与竞争的祭坛之上。透过他们的故事,我们看到的不只是个人的绝望,更是整个社会在价值取向上的偏差。企业家不是超人,他们同样需要被理解、被关怀、被允许脆弱。

要走出这一困局,必须从制度、文化与心理三个层面同步发力。社会应倡导理性的成功观,企业应构建温度与支持并存的组织文化,媒体应减少标签化报道,心理机构应提供专业化援助。唯有当社会真正理解“精神健康比成功更重要”时,才能防止更多悲剧重演,让商业世界回归理性与人性的平衡。